Содержание

Успех лечебных мероприятий во многом зависит от совместных усилий как лечащего врача (стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, психотерапевта), так и самого больного, который должен ежедневно заниматься лечебной гимнастикой, самомассажем и выполнять другие врачебные рекомендации по скорейшему восстановлению нарушенных функций.

Лекарственные средства при дисфункции ВНЧС

- Главная задача медикаментозного лечения в острый период – быстро устранить боль в области височно-нижнечелюстного сустава, возникающую при открывании рта. Для этого обычно назначаются нестероидные противовоспалительные средства – диклофенак, ибупрофен, нимесулид в стандартных дозировках в течение 5-7 дней. Кроме того, можно использовать эти же средства в виде мази, геля и наносить на область ВНЧС и на спазмированные жевательные мышцы на стороне поражения 2-3 раза в сутки.

- Чтобы уменьшить спазм мышц, уменьшить их тонус, облегчить открывание рта, можно использовать миорелаксанты (мидокалм, сирдалуд) в течение 3-5 дней. С этой же целью и для обезболивания можно накладывать на область проблемного сустава компрессы на основе смеси 25% раствора димексида и 2% лидокаина.

- Для уменьшения боли и улучшения нервно-мышечной проводимости широко назначаются витамины группы B (в острый период в виде инъекций, в последующем – в виде таблеток для приема внутрь, например, нейромультивит, мильгамма).

- По показаниям в некоторых случаях назначаются коротким курсом транквилизаторы (диазепам, грандаксин) или антидепрессанты (амитриптилин, ладисан, феварин)

- При наличии признаков артроза височно-нижнечелюстного сустава проводится курсовое лечение с использованием хондропротекторов (хондроитинсульфата)

Физиотерапия в лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

В острый период – лазерная, магнитно-лазерная терапия, флюктуоризация, КВЧ-терапия

После снятия острых болей к лечению добавляются тепловые процедуры: облучение инфракрасными лучами, использование ультразвука, парафина или озокерита, ультрафонофорез (ультразвук с введением через кожу лекарственных веществ)

Рефлексотерапия при болях в ВНЧС

В первые 2-3 дня болезни используют только отдаленные точки – GI 4, GI 11, E 36, TR 5, VB 34, IG 4. В последующие дни к лечению подключают местные точки – E 7, E 6, TR 21, TR 22, IG 18, IG 19, VB 2. Хороший эффект оказывает и прижигание, а также точечный массаж местных болезненных точек.

Лечебная гимнастика при заболеваниях ВНЧС

Сплинт-терапия, ношение капы

Основная цель ношения пластиковых насадок на зубы (сплинта, используемого постоянно и назубной капы, которая надевается только на время ночного сна) – устранение привычки стискивать (сжимать) зубы, профилактика бруксизма, а также коррекция нарушенного прикуса.

Хирургическое лечение

При неэффективности всех других методов лечения, сохранении постоянных сильных болей в височно-нижнечелюстном суставе, выраженных нарушениях жевания возможно проведение хирургического вмешательства. Обычно используются такие методики:

- Артроцентез (выполнение пункции сустава с его промыванием, удалением спаек)

- Артроскопия – введение в полость сустава миниатюрного эндоскопа, с помощью которого можно провести осмотр окружающих тканей с выведением изображения на экран монитора. Во время артроскопии можно удалить пораженные ткани, исправить положение диска и мыщелка нижней челюсти.

- В редких случаях (при тяжелых травмах сустава, опухолях) может выполняться открытая операция, во время которой вскрывается область ВНЧС и обеспечивается прямой доступ ко всем его структурным элементам.

После снятия боли, восстановления функции нижней челюсти проводится лечение у стоматолога и ортодонта (протезирование, исправление прикуса, ношение специальной шины, капы). Важно придерживаться рекомендаций по предупреждению рецидивов заболевания: ограничить прием очень твердой пищи, приучиться держать рот чуть полуоткрытым (кончик языка – между зубами), регулярно выполнять упражнения миогимнастики, заниматься нервно-мышечной релаксацией (аутотренингом). Прогноз при правильном лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава благоприятный.

Клиническая картина синдрома дисфункции ВНЧС включает в себя большое количество признаков. Одним из первых симптомов являются звуковые явления в ВНЧС, проблема возникновения которых остается актуальной до сегодняшнего дня, так как причины возникновения суставных шумов и щелчков окончательно не установлены. Также имеют место болевые ощущения в ВНЧС, челюстно-лицевой области, мышцах шеи и пояса верхней конечности и плеча; наблюдается ограниченное открывание рта. Часто многообразие клинических проявлений синдрома дисфункции не позволяет врачу поставить правильный диагноз. Это обусловливает необходимость проведения полного обследования пациентов с привлечением врачей — специалистов различного профиля; не следует ограничивать обследование только одной зубочелюстнолицевой системой. В последние десятилетия в медицине повысился интерес к патологии мыщц. Это обусловлено тем, что мышечная боль в 90 % случаев является источником страдания пациентов. Врачу часто приходится иметь дело с синдромом дисфункции ВНЧС или миофасциальным болевым синдромом дисфункции (МБСД), который нередко поражает мышцы головы и шеи.

В. П. Потапов (1987, 1988) при комплексном обследовании больных с различными поражениями ВНЧС по наличию болевого синдрома выделил две группы. К 1-й группе были отнесены пациенты с болью непосредственно в области суставов. Болевые ощущения усиливались при длительном разговоре и приеме пищи. Автор связывает это с поражением ушно- височного нерва. Во 2-ю группу включены пациенты со жгучими, пульсирующими болями, иррадиирующими в ухо, висок, затылок, плечо, грудь, руку, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс вегетативных узлов головы и шеи. Объективно выявлено снижение чувствительности в зоне иннервации второй и третьей ветвей тройничного нерва, нарушение вкусовой чувствительности передних 2/э языка, болезненность проекционных точек вегетативных узлов артерий головы и шеи. Также были отмечены жалобы на затрудненное пережевывание пищи, щелканье в суставах. При объективном обследовании больных нарушение соматоневрологического статуса обнаружено не было. Во всех случаях отмечалась дис-

[5]координация жевательных мышц и смещение головок нижней челюсти в верхнем заднем направлении. Боль диагностировалась у 64,8 % пациентов, ограничение открывания рта — у 46 %, ограничение движения нижней челюсти — у 42,7 %.

Г. И. Семенченко и соавт. (1988) при обследовании больных с хроническими заболеваниями ВНЧС установили в 89,4 % случаев «функционально обусловленые формы патологии суставов» невоспалительного характера. Причиной обращения были жалобы на боли в суставе, мышцах, по ходу ветвей тройничного нерва, ограниченное открывание рта, шум в ушах, головокружение, общая слабость. У отдельных пациентов возникали ощущения, которые невозможно объяснить нарушениями только в области сустава: одышка, тахикардия, различные «нереальные состояния» и даже потеря голоса у певцов. Н. Н. Дунаевская и соавт. (1989) при изучении особенности диагностики и лечения артрозов ВНЧС при шейном остеохондрозе выявили в 32 % случаев сочетание указанных заболеваний. Лечение только одного артроза в данных ситуациях оказывалось малоэффективным. Патологические изменения в позвоночнике обычно связаны с дегенеративно-дис- трофическими процессами в дисках и позвонках, которые влекут за собой отек и венозный застой, а затем сдавление позвоночной артерии и симпатического сплетения. В результате патологической импульсации с пораженного отдела позвоночника нарушается адаптационно-трофический механизм влияния симпатической системы. Клинически шейный остеохондроз может проявляться расстройствами в полости рта и челюстно-лицевой области. Чаще всего развивается клиническая картина, известная как синдром симпатического сплетения позвоночной артерии. Ведущим признаком являются боли, которые начинаются в одной половине лица с иррадиацией в скуловисочную и теменную области, а также в ухо и область затылка. Болевые ощущения сопровождаются парестезиями, чувствительными расстройствами, зрительными, вегетососу- дистыми и вестибулярными нарушениями. Отмечаются тошнота, рвота, головокружение, звон или шум в ушах, тяжесть в голове. Иногда ошибочно диагностируют невралгию тройничного нерва.

Изменение осанки может вызвать лицевую боль, в свою очередь болезненные состояния зубочелюстной системы способны вызвать искривления шейного отдела позвоночника, особенно на уровне Сш—С,у. В результате меняется положение подъязычной кости, увеличивается нагрузка на мышцы шеи и лица и усиливается их напряжение .

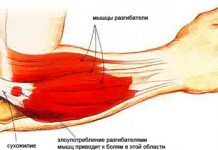

Наиболее часто поражаются жевательная, височная, медиальная и латеральная крыловидные, двубрюшная мышцы. Общим симптомом мышечных гипертонусов является тризм. При вовлечении в процесс крыловидных и жевательных мышц может нарушаться дренаж крыловидного венозного сплетения (сдавление глубокой височной вены или самого сплетения). При наличии гипертонусов в глубоком слое жевательной мышцы возможно отражение боли в ухо, нередко в сочетании с ощущением шума в нем. Он объясняется постоянной активностью мышцы, натягивающей барабанную перепонку. Активность возникает вторично под влиянием реперкуссии от триггерных пунктов в жевательной мышце. Локальные и отраженные боли появляются в основном при функциональных на1рузках и пальпации участков гипертонусов. Автор указывает, что пальпация мышц при обследовании пациента является важнейшим компонентом диагностического процесса.

- нед. Авторы также оценивали чувствительность мышц к пальпации и наличие болезненности при движении нижней челюсти. При лечении окклюзионными шинами в 88,5 % получены положительные результаты; также уменьшалась средняя температура кожи над жевательной мышцей. Температурный параметр может служить диагностическим признаком изменения функционального состояния жевательных мышц.

В отдельных клинических ситуациях провоцирование болей в околоушно-височной области и звон в ушах возникают при пульпите, возникающем на одном из боковых зубов . Они описывают случай появления болевых ощущений в области ВНЧС, вызванных пульпитом; после соответствующего лечения неприятные симптомы исчезли. В. А. Семкин и соавт. (1997) у 76,35 % пациентов с «мышечным дисбалансом ВНЧС» установили орто- гнатический прикус. По клиническим признакам они были разделены на две группы — с наличием болевого синдрома и без него. У больных 1-й группы отмечался гипертонус или спазм латеральной крыловидной мышцы, что выявлялось при ее пальпации. Чаще болевой синдром наблюдался у лиц с напряженным состоянием нервной системы (58,7 %). Авторы предлагают при наличии боли ставить диагноз «миофасциальный болевой синдром» с указанием причины (затрудненное прорезывание зуба мудрости, перерастяжение связочного аппарата и т. д.). При отсутствии боли дисфункцию ВНЧС с изменением тонуса латеральных крыловидных мышц нужно диагностировать как мышечный дисбаланс сустава.

На наш взгляд, наличие или отсутствие одного симптома в многообразной клинической картине болезни не может являться основанием для изменения формулировки диагноза.

S. Nordahl и соавт. (1997) у 39 больных исследовали связь между рентгенологическими изменениями костных элементов и клиническими проявлениями патологии ВНЧС. Эрозии костной ткани были установлены в 33 % исследованных суставов. При этой патологии у 54 % пациентов имелся открытый прикус. Непосредственной корреляции между болевыми симптомами и эрозивными изменениями в костных суставных элементах определено не было. Bt. Cholitgul и соавт. (1997) при помощи клинических и радиологических методов обследовали 51 больного с внутрисуставными расстройствами. Выявлено, что щелчки в суставе, а не болевые проявления являются наиболее распространенным признаком патологии; они определялось у 47 пациентов, а боль в сочетании со щелчками только у 39. Наибольшие изменения в мягкотканных и костных суставных элементах отмечены у больных с передним не- вправляемым смещением диска. Авторы делают вывод, что болевые ощущения не являются характерным признаком суставных нарушений.

Хроническая головная боль может быть вызвана внутренними расстройствами в ВНЧС, нарушениями в мышцах челюстно-лицевой области и шеи. Для дифференциации причин головной боли необходимо проводить тщательный сбор анамнеза, так как это позволит достоверно установить истинный этиологический фактор и поможет избежать ошибок в диагностике .

С. G. Adame и соавт. (1998) изучали клиническими методами и с помощью магнитно-резонансной томографии взаимосвязь между наличием жидкости в полости ВНЧС и его дисфункцией. Было обследовано 111 больных; 31 пациент с заболеванием сустава, но без жидкости в его полости являлись контрольной группой. Диагностическими клиническими признаками дисфункции были определены: боль непосредственно в суставе, ограничение открывания рта, щелчки. В результате исследования установлено, что наличие жидкости в суставной полости свидетельствует о смещении диска, нарушении его структуры, некрозе сочленованных поверхностей, окостенении суставного хряща. Авторы не выявили связи между присутствием жидкости в полости и щелчками в суставе при открывании и закрывании рта. Полученные результаты дают основание предполагать, что присутствие жидкости в суставе указывает на внутрисуставные расстройства, обусловленные морфологическими изменениями в суставных элементах.

тине патологического процесса. J. W. Nickerson и соавт. (1982) описали случай, когда отмечались щелчки в суставе при открывании рта. Считалось, что они обусловлены перфорацией, расположенной в задней части диска; после оперативного вмешательства было установлено его переднее смещение без вправления.

Звуки в суставе могут быть вызваны наличием остеофитов, расположенных на сочленованной поверхности головки нижней челюсти, и перфорацией суставного диска. В 15—18 % случаев больные с жалобами на звуковые суставные сигналы при открывании, закрывании рта и движениях нижней челюсти в стороны при флюороскопии и артрографии имели переднее невправляемое смещение диска. В результате оперативных вмешательств было установлено, что щелчки обусловлены дегенеративными изменениями сочленованных суставных поверхностей и гипертрофированным смещенным вперед диском .

L. V. Christensen и соавт. (1996) проанализировали связь между боковыми, передними и задними направлениями смещения нижней челюсти из положения центральной окклюзии и односторонними и двусторонними звуковыми явлениями в ВНЧС. В контрольной группе звуки в суставе составили 30 %, в то же время у больных они определялись в 74 % случаев. Отмечается взаимосвязь между окклюзионными смещениями нижней челюсти и звуковыми суставными сигналами при его дисфункции. Одновременно исследовалось влияние клыкового пути окклюзии на возникновение звуков в ВНЧС. В контрольной группе клыковый путь был определен у 30 % и не было установлено зависимости между ним и звуковыми явлениями в суставе. При этом в группе больных клыковый путь отсутствовал в 78 %, а звуковые явления диагностировались в 61 % случаев.

У практически здоровых лиц существует связь между временем звуков в ВНЧС и движением нижней челюсти. М. Мо- toyoshi и соавт. (1996) установили, что звуковые сигналы в суставе происходят во время всего движения головки нижней челюсти при открывании и закрывании рта. Звуки равномерные с отсутствием пиковой высоты.

М. Augthun и соавт. (1998) при обследовании больных с нормальным и передним положением диска с применением клинических методов и магнитно-резонансной томографии не установили взаимосвязи между передним смещением диска, болью в жевательных мышцах и щелчками в суставе. Они наблюдались у 65 % пациентов с нормальным положением диска; у пациентов с передним положением диска они отмечались в 68 % случаев. Авторы не установили взаимосвязи между окклюзионными нарушениями и положением суставного диска.

Боль

Звуковые явления в суставе

Боль и звуковые явления в суставе

Боль и ограничение движений нижней челюсти

Звуковые явления в суставе и ограничение движений нижней челюсти

Боль, звуковые явления в суставе и ограничение движений нижней челюсти

Рис. 10. Основные жалобы, предъявляемые больными при дисфункции ВНЧС.

Существует зависимость суставного шума от возраста и пола. J. М. H.Dibbets и соавт. (1996) выявили, что щелчки в ВНЧС, по субъективным показателям, составляют 51 %, а шумы, определяемые при пальпации, — 33 %. Следует оценивать не распространенность поражения сустава, а увеличение или уменьшение числа симптомов. Широкое распространение суставных шумов, по мнению авторов, среди взрослого населения, очевидно, нельзя объяснить только развитием патологических процессов.

Считают, что женщины обращаются за медицинской помощью значительно чаще, чем мужчины. По нашим наблюдениям, у женщин указанная патология встречается в 83 % случаев. Это связано с неблагоприятным влиянием предменструального синдрома и климактерического периода на психоэмоциональное состояние и течение болезни, а также их большей медицинской активностью. Больные обращаются к врачу в разные сроки от начала заболевания; этот период составляет от 1—2 дней до 5—7 лет. Жалобы больных мы свели в несколько групп (рис. 10).

- Жалобы со стороны лорорганов: звон и шум в ушах; ощущение «наполненности водой»; нарушение слуха; зуд в наружном слуховом проходе; часто возникающие отиты; понижение слуха с одной или двух сторон; «заложенность» ушей. Появление заложенности возможно при изменении положения головы; одновременно отдельные пациенты отмечают неприятные ощущения в глазах. У части больных изменился голос, стал хриплым; они замечают, что отдельные слова и фразы стали произносить иначе, чем до болезни, более жестко и глухо; появилось першение в горле.

- Жалобы на окклюзионные нарушения: стирание эмали, деформации и дефекты зубных рядов, неудовлетворенность результатами ортодонтического и ортопедического лечения, качеством оперативного вмешательства при удалении зубов.

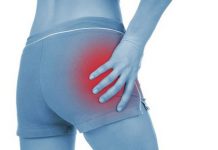

- Жалобы на боли в челюстно-лицевой области, в мышцах жевательных, мимических, шеи и пояса верхних конечностей, дневное и ночное сжатие зубов, жевание без пищи, асимметрия лица, возникающая при переохлаждении, напряженное состояние лицевой мускулатуры, частые головные боли.

- Жалобы на нарушение психоэмоционального состояния: депрессия, раздражительность, головокружение, общая слабость, состояние общего дискомфорта, пониженная работоспособность и как следствие невыполнение своих профессиональных обязанностей (как правило, они связаны со значительными речевыми нагрузками), отрицательный эмоциональный фон, чувство страха, канцерофобия.

- Жалобы на органы зрения: покраснение глазных яблок, мелькание мушек перед глазами.

По локализации боль определяется как точечная непосредственно в ВНЧС, так и разлитая — во всей околоушно-височной области.

На рис. 11 наглядно представлены данные об удельном весе лиц, имеющих болевые ощущения при пальпации ВНЧС и мышц. В структуре всех обследованных пациенты, имеющие болевые ощущения в области лица, шеи и мышц пояса верхней конечности, составляют 96 %.

Больные отмечают иррадиацию боли в другие области челюстно-лицевой системы: в боковые зубы верхней и нижней челюстей, угол нижней челюсти, в височную область и ухо. У некоторых пациентов она иррадиирует в шейную область и мышцы пояса верхней конечности.

В ряде случаев в раннем периоде заболевания отмечается транзиторная форма, во время которой возникают периодическое обострение, а затем спонтанное прекращение болей и явлений дисфункции. Часто периоды обострения появляются во время эмоционального кризиса. Начало болезни зависит, очевидно, от характера и силы раздражителя, действующего на жевательные мышцы, реактивности и особенно от психо-

4%

Пальпация безболезненна

Рис. 11. Болезненность при пальпации ВНЧС и мышц.

эмоционального состояния больного. В состоянии эмоционального напряжения у многих людей отмечается самопроизвольное (иногда длительное) сокращение жевательных мышц, вызывающее боль. Часто боль возникает внезапно после сна, при резкой перегрузке жевательных мышц, во время пережевывания твердой пищи, широкого открывания рта, при физическом переутомлении, приеме у врача-стоматолога или во время зевания. Она может возникать только при движениях нижней челюсти или в покое, ощущается в глубине тканей, бывает тупой, иногда продолжительной. Интенсивность боли колеблется от ощущения простого дискомфорта до мучительных пароксизмов. Пальпаторно часто ощущается очень болезненный, четко ограниченный плотный участок мышцы, который называют триггерной точкой (ТТ). При давлении пальцем на ТТ боль возрастает и иррадиирует в отдаленные отделы пораженной стороны лица, в редких случаях — в симметричные отделы противоположной стороны головы. Боль в жевательных мышцах может усиливаться в результате иррадиации болей из миофасциальных ТТ, расположенных в других мышцах (лица, шеи, туловища), внутренних органов или суставов. В жевательных мышцах, подвергающихся перегрузке, формируются вторичные ТТ. Порог болевой чувствительности ТТ чрезвычайно вариабелен и под действием различных провоцирующих факторов может быстро (ежедневно, ежечасно) меняться.

При усилении активности ТТ расширяется паттерн боли (зона отраженной боли). Сложный болевой паттерн может состоять из перекрещивающихся болевых паттернов от различных мышц. В этих случаях он бывает более обширным. Кроме того, несколько мышц могут отражать боль в одну и ту же зону, которая сохраняет почти такие же размеры, как и паттерн

боли от одной мышцы, но болевая зона в первом случае более болезненна и чувствительна. Инактивация только одной ТТ несколько уменьшает боль, а полное прекращение боли наступает после инактивации всех ТТ. [1]

Нередко боль возникает после быстрых, обширных, а иногда незначительных изменений в соотношении зубов. Если боль возникает после пробуждения, то обычно она бывает обусловлена бруксизмом — непроизвольным сокращением жевательных мышц во сне. Появление боли в течение дня связано с конституцией и темпераментом человека, с предрасположением его к рефлекторному спазму жевательных мышц при их перегрузке или от различных внешних факторов, например переохлаждения мышц. Спазм вызывает боль в мышце и изменение характера движений в суставе.

При внутрисуставных расстройствах сместившийся диск или головка нижней челюсти оказывают давление на нервные окончания двухслойной задисковой зоны, вызывая тем самым боль непосредственно в заднем отделе сустава. В других отделах сустава боль не возникает, так как испытывающие нагрузку хрящевые части суставной поверхности и диска лишены нервных окончаний.

У некоторых пациентов с жалобами на боль в области жевательных мышц и ВНЧС устанавливается четкая связь между причиной и следствием. Например, широкое открывание рта при зевании или откусывании большого куска пищи, а также во время приема у врача-стоматолога вызывает боль в жевательных мышцах.

Другим менее очевидным фактором является подсознательная активность жевательных мышц — ночное или дневное стискивание зубов. Постоянная ноющая боль может локализоваться впереди наружного слухового прохода за бугром верхней челюсти в височной или жевательной мышцах. Рефлекторная отраженная боль нередко возникает в области шеи. Часто боль появляется с одной стороны в области двух, трех или всех мышц, поднимающих нижнюю челюсть. Одновременно возникает иррадиация боли в область лба, глазницы, шеи, плеча, предплечья и даже кисти на пораженной стороне. Иррадиация болей на другую половину головы и шеи обычно встречается редко. Наблюдаемая у ряда больных постоянная мучительная, тупая боль усиливается при движениях нижней челюсти, во время приема твердой пищи, попытках широко открыть рот или сместить нижнюю челюсть в сторону. Боль лишает человека возможности принимать обычную пищу, иногда приводит к нарушению сна и ухудшению общего состояния.

[3]Катализатором боли во многих случаях является стресс. Он может вызывать нарушение функции любого органа, однако чаще всего при стрессе страдают жевательные мышцы. Неред

ко мышцы реагируют на стресс спазмом или потерей тонуса, появлением напряжения и формированием ТТ. Любое из этих состояний, а иногда и различные их сочетания приводят к нарушению функции и появлению боли в мышцах. Следует отметить, что каждая мышца имеет специфическую, характерную для нее зону иррадиации боли в определенные области головы, шеи и туловища.

Жевательная мышца одной из первых реагирует на психоэмоциональное напряжение, поэтому, вероятно, в ней часто формируются ТТ, располагающиеся обычно в ее поверхностной, значительно реже — в глубокой части. При локализации ТТ в верхнем отделе переднего края жевательной мышцы наблюдается иррадиация боли в верхние боковые зубы, соответствующие участки десен и подглазничную область. Если ТТ находятся в нижней трети переднего края, то боль от них отражается в задний отдел тела нижней челюсти и нижние моляры. Триггерные точки, расположенные у нижнего края жевательной мышцы, распространяются в нижнюю челюсть и через височную мышцу в нижний отдел лобной области. Триггерные точки, локализованные в мышце на уровне угла нижней челюсти, иногда распространяются в височно-нижнечелюстной сустав. От ТТ, расположенных в глубокой части жевательной мышцы, боль может иррадиировать в ВНЧС, кроме того, иногда возникает звон в одном ухе. Триггерные точки, локализованные в жевательных мышцах, иногда имитируют повышенную чувствительность зубов на высокую и низкую температуру, перкуссию. Расположение ТТ в поверхностной части жевательной мышцы сопровождается более выраженным сведением челюстей, чем при их расположении в глубокой части мышцы. Боль, возникающая при пальпации жевательной мышцы в области угла нижней челюсти, как правило, бывает связана с непроизвольным стискиванием зубов.

Активные ТТ, расположенные в медиальной головке грудиноключично-сосцевидной мышцы, иногда могут вызвать формирование сателлитных ТТ в жевательных мышцах. Расположенные в жевательной мышце ТТ и зоны способствуют развитию вторичных ТТ в мышцах-синергистах (височная, медиальная крыловидная и другие мышцы) или антагонистах (двубрюшная, нижняя головка наружной крыловидной мышцы) при их перегрузках, возникающих в результате компенсаторного выполнения функции мышц, имеющих ТТ, или в результате противодействия образованию в мышце ТТ.

При возникновении ТТ в височной мышце может отмечаться головная боль. Иногда боль появляется только в верхних зубах вследствие повышенной чувствительности их к горячей и холодной температуре, отмечаются болезненная перкуссия, ограниченное открывание рта. Если триггерные зоны или точки располагаются только в переднем отделе височной

мышцы, то отраженная боль возникает в верхних резцах и вдоль надглазничного края. Появление ТТ в среднем отделе сопровождается болью в соответствующем секторе височной области и верхних боковых зубах, а иногда и в височно-ниж- нечелюстном суставе. При локализации ТТ в заднем отделе височной мышцы боль распространяется только в задневерхнем сегменте височной области. Триггерные точки в височной мышце могут активизировать прямая травма этой мышцы (спортивная, бытовая, автомобильная и др.), длительная иммобилизация нижней челюсти (при переломах и др.), брук- сизм, жевание резинки, воздействие охлаждения (сквозняки в комнате, автомобиле и др.). Иногда триггерные точки в височной мышце активируются как сателлитные точки при распространении болей в эту мышцу из ТТ, расположенных в груди- ноключично-сосцевидной и трапециевидной мышцах.

Триггерные точки, расположенные в медиальной крыловидной мышце, формируют боли, которые распространяются в глотку, язык, твердое небо, ухо, назад и вниз от ВНЧС, в основание носа, гортань, ретромандибулярную область, вызывают ощущение заложенности уха. Боль при этом носит диффузный характер. Как правило, она усиливается при открывании рта и приеме пищи. Активные ТТ в медиальной крыловидной мышце развиваются как ассоциативные по отношению к ТТ, локализованным в жевательной и латеральной крыловидной мышцах.

[4]Непроизвольное стискивание зубов, постоянное употребление жевательной резинки, окклюзионные нарушения, психоэмоциональные перегрузки, вредные привычки и другие факторы часто являются основными, активирующими ТТ.

Из ТТ, локализованных в заднем брюшке двубрюшной мышцы, боль распространяется в подчелюстную, иногда затылочную области и в верхнюю часть грудиноключично-сосцевидной мышцы. От ТТ, расположенных в переднем брюшке двубрюшной мышцы, боль распространяется в область нижних резцов и соответствующие участки десен. Как показывает практика, активация ТТ в заднем брюшке двубрюшной мышцы нередко возникает вторично под действием активных ТТ, расположенных в мышцах, поднимающих нижнюю челюсть. В двубрюшной мышце ТТ активизируются при ротовом дыхании.

Таблица 2. Распределение больных в зависимости от соотношения зубных рядов (на 100 больных соответствующего пола)

| Тип прикуса | Пол | Достоверность различий (р) | Оба пола | |

| м. | ж. | |||

| Ортогнатичсский | 47,8 ± 3,3 | 59,3 ± 2,42 | gt;0,05 | 57,3 ± 1,33 |

| Прямой | 6,5 ± 0,61 | 6,5 ± 0,23 | gt;0,05 | 6,5 ± 0,17 |

| Прогнатический | 6,5 ± 1,61 | 3,8 ± 0,97 | gt;0,05 | 3,5 ± 0,11 |

| Прогенический | 10,9 ± 2,73 | 3,7 ± 1,21 | gt;0,05 | 5,0 ± 0,16 |

| Глубокий | 17,4 ± 1,58 | 19,2 ± 2,59 | gt;0,05 | 18,8 ± 0,92 |

Устранение боли, существующей длительное время, является, пожалуй, самой важной, а иногда и очень сложной проблемой, возникающей перед больным и врачом. Длительное существование болезненных ТТ обусловлено «порочным кругом», при котором сокращение жевательных мышц усиливает боль, а последняя в свою очередь увеличивает сокращение жевательных мышц.

В этих случаях необходимо как можно раньше разорвать возникший «порочный круг». Быстрее всего удается снять боль и напряжение мышц, поднимающих нижнюю челюсть, при помощи блокады ТТ или двигательных ветвей тройничного нерва слабым раствором новокаина без сосудосуживающих средств (по способу, предложенному П. М. Егоровым). При рекомендуемом способе блокады не выключается чувствительная иннервация височно-нижнечелюстного сустава, осуществляемая в основном ушно-височным нервом. Это указывает на тот факт, что боль в области височно-нижнечелюстного комплекса возникает в результате появления ТТ только в мышцах или в результате нарушения функции нейромышечного механизма, контролирующего и осуществляющего движения нижней челюсти.

Постоянная боль, не прекращающаяся под действием проводимого лечения, нередко бывает связана с органическими изменениями в суставе или мышцах. У многих пациентов боль в мышцах развивалась при нормальном прикусе (табл. 2) и прекращалась под действием проводимого лечения без ортопедических вмешательств, а иногда и спонтанно.

Следовательно, для объяснения механизма появления боли нет необходимости во всех случаях ссылаться на изменения соотношения зубных рядов, хотя у некоторых больных быстрые изменения высоты прикуса или смещение челюстей в горизонтальной плоскости иногда приводят к появлению болей в жевательных мышцах. Однако часто боль отсутствует даже при резком понижении прикуса, например при полной потере зубов или выраженных деформациях челюстей, зубных рядов

или при дефектах значительных участков челюстей и мышц, возникающих после различных патологических процессов, травмы или хирургических вмешательств. Таким образом, для появления болей необходим не один симптом, а комплекс неблагоприятных факторов и предрасположенность человека к развитию болезненного спазма жевательных мышц. Чаще всего, как уже отмечалось, это наблюдается у лиц, психически не уравновешенных.

Боль может быть усилена различными провоцирующими факторами, особенно при повторном их действии.

Существование мышечной боли длительный период свидетельствует обычно о развитии в мышце дистрофических процессов. Следует отметить, что интенсивность боли не зависит от количества пораженных мышц. Иногда ТТ, расположенная, например, в одной жевательной мышце, вызывает резкую боль, иррадиирующую в висок, ухо, шею. В то же время возможно появление ТТ в 3—4 жевательных мышцах без резких самопроизвольных болей.

В ряде случаев боль отсутствует при приеме пищи и умеренном открывании рта до 2—3 см между резцами. У таких пациентов удается определить болезненную ТТ только при помощи пальпации мышц. Кроме мышц, поднимающих нижнюю челюсть, часто рефлекторно появляются болезненные участки в области шеи. Иногда отмечается временная (5—8 дней) резкая гиперестезия кожи над жевательной и височной мышцами. Даже легкое прикосновение к этим участкам кожи вызывает приступообразную боль в мышцах.

| Видео (кликните для воспроизведения). |

Постоянная боль, не прекращающаяся под действием блокады и других способов лечения, нередко бывает связана с органическими изменениями в мышцах, которые, вероятно, наступают при длительном существовании спазма. Все это говорит о том, что пациентов с выраженными болевыми явлениями при синдроме дисфункции височно-нижнечелюстного сустава нельзя рассматривать как одну гомогенную группу даже в том случае, если у них имеются одинаковые клинические проявления.

У многих больных одновременно с появлением боли уменьшается подвижность нижней челюсти. Часто вместо нормального открывания рта от 46 до 56 мм он открывается от 5 до 15—25 мм между резцами. Дальнейшее опускание нижней челюсти из-за появления резких болей становится практически невозможным. Наступает также ограничение движений нижней челюсти вперед и в стороны. В редких случаях незначительное сведение челюстей может сочетаться с интенсивной или небольшой болью. Иногда, наоборот, наблюдается резкое сведение челюстей при полном отсутствии болей или на фоне слабой боли в области одной или нескольких жевательных мышц. Одним из характерных объективных при

Иногда период дисфункции височно-нижнечелюстного сустава сменяется периодом болезненного сокращения жевательных мышц. Затем боль прекращается, а признаки дисфункции височно-нижнечелюстного сустава остаются и могут сохраняться длительное время. В этих случаях больные часто обращаются к врачу с жалобами только на щелканье в суставе. Часто шум в суставе предшествует появлению мышечной боли. Может отмечаться периодическая смена звуковых явлений в суставе болью, а последняя вновь звуковыми явлениями.

Обнаружение одного или нескольких комбинаций этих нарушений должно насторожить пациента и врача в отношении синдрома дисфункции ВНЧС, который иногда сопровождается различными вегетативным реакциями: потливостью, спазмом сосудов, насморком, слезо- и слюнотечением, проприо- цептивными расстройствами.

Проводимые обычные лабораторные исследования (анализы крови, мочи и др.) не выявляют каких-либо особенностей. На рентгенограммах ВНЧС и специальных снимках пораженных мягких тканей патологический процесс проявляется не всегда. Термометрические исследования кожи могут показывать повышение температуры над болезненными зонами мышцы. На электромиограммах пораженной мышцы в состоянии покоя патология не выявляется, отмечаются нормальные потенциалы.

Синдром дисфункции ВНЧС может протекать легко и быть не замеченным пациентом или, наоборот, вызывать непереносимую боль. Длительность течения, интенсивность болей, широкая распространенность, а иногда и устойчивость к различным методам лечения нередко вызывают у пациента чувство тревоги, подозрение на новообразование в головном мозге и другие заболевания.

Клиническая картина синдрома дисфункции ВНЧС включает в себя большое количество признаков. Одним из первых симптомов являются звуковые явления в ВНЧС, проблема возникновения которых остается актуальной до сегодняшнего дня, так как причины возникновения суставных шумов и щелчков окончательно не установлены. Также имеют место болевые ощущения в ВНЧС, челюстно-лицевой области, мышцах шеи и пояса верхней конечности и плеча; наблюдается ограниченное открывание рта. Часто многообразие клинических проявлений синдрома дисфункции не позволяет врачу поставить правильный диагноз. Это обусловливает необходимость проведения полного обследования пациентов с привлечением врачей — специалистов различного профиля; не следует ограничивать обследование только одной зубочелюстнолицевой системой. В последние десятилетия в медицине повысился интерес к патологии мыщц. Это обусловлено тем, что мышечная боль в 90 % случаев является источником страдания пациентов. Врачу часто приходится иметь дело с синдромом дисфункции ВНЧС или миофасциальным болевым синдромом дисфункции (МБСД), который нередко поражает мышцы головы и шеи.

В. П. Потапов (1987, 1988) при комплексном обследовании больных с различными поражениями ВНЧС по наличию болевого синдрома выделил две группы. К 1-й группе были отнесены пациенты с болью непосредственно в области суставов. Болевые ощущения усиливались при длительном разговоре и приеме пищи. Автор связывает это с поражением ушно- височного нерва. Во 2-ю группу включены пациенты со жгучими, пульсирующими болями, иррадиирующими в ухо, висок, затылок, плечо, грудь, руку, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс вегетативных узлов головы и шеи. Объективно выявлено снижение чувствительности в зоне иннервации второй и третьей ветвей тройничного нерва, нарушение вкусовой чувствительности передних 2/э языка, болезненность проекционных точек вегетативных узлов артерий головы и шеи. Также были отмечены жалобы на затрудненное пережевывание пищи, щелканье в суставах. При объективном обследовании больных нарушение соматоневрологического статуса обнаружено не было. Во всех случаях отмечалась дис-

[5]координация жевательных мышц и смещение головок нижней челюсти в верхнем заднем направлении. Боль диагностировалась у 64,8 % пациентов, ограничение открывания рта — у 46 %, ограничение движения нижней челюсти — у 42,7 %.

Г. И. Семенченко и соавт. (1988) при обследовании больных с хроническими заболеваниями ВНЧС установили в 89,4 % случаев «функционально обусловленые формы патологии суставов» невоспалительного характера. Причиной обращения были жалобы на боли в суставе, мышцах, по ходу ветвей тройничного нерва, ограниченное открывание рта, шум в ушах, головокружение, общая слабость. У отдельных пациентов возникали ощущения, которые невозможно объяснить нарушениями только в области сустава: одышка, тахикардия, различные «нереальные состояния» и даже потеря голоса у певцов. Н. Н. Дунаевская и соавт. (1989) при изучении особенности диагностики и лечения артрозов ВНЧС при шейном остеохондрозе выявили в 32 % случаев сочетание указанных заболеваний. Лечение только одного артроза в данных ситуациях оказывалось малоэффективным. Патологические изменения в позвоночнике обычно связаны с дегенеративно-дис- трофическими процессами в дисках и позвонках, которые влекут за собой отек и венозный застой, а затем сдавление позвоночной артерии и симпатического сплетения. В результате патологической импульсации с пораженного отдела позвоночника нарушается адаптационно-трофический механизм влияния симпатической системы. Клинически шейный остеохондроз может проявляться расстройствами в полости рта и челюстно-лицевой области. Чаще всего развивается клиническая картина, известная как синдром симпатического сплетения позвоночной артерии. Ведущим признаком являются боли, которые начинаются в одной половине лица с иррадиацией в скуловисочную и теменную области, а также в ухо и область затылка. Болевые ощущения сопровождаются парестезиями, чувствительными расстройствами, зрительными, вегетососу- дистыми и вестибулярными нарушениями. Отмечаются тошнота, рвота, головокружение, звон или шум в ушах, тяжесть в голове. Иногда ошибочно диагностируют невралгию тройничного нерва.

Изменение осанки может вызвать лицевую боль, в свою очередь болезненные состояния зубочелюстной системы способны вызвать искривления шейного отдела позвоночника, особенно на уровне Сш—С,у. В результате меняется положение подъязычной кости, увеличивается нагрузка на мышцы шеи и лица и усиливается их напряжение .

Наиболее часто поражаются жевательная, височная, медиальная и латеральная крыловидные, двубрюшная мышцы. Общим симптомом мышечных гипертонусов является тризм. При вовлечении в процесс крыловидных и жевательных мышц может нарушаться дренаж крыловидного венозного сплетения (сдавление глубокой височной вены или самого сплетения). При наличии гипертонусов в глубоком слое жевательной мышцы возможно отражение боли в ухо, нередко в сочетании с ощущением шума в нем. Он объясняется постоянной активностью мышцы, натягивающей барабанную перепонку. Активность возникает вторично под влиянием реперкуссии от триггерных пунктов в жевательной мышце. Локальные и отраженные боли появляются в основном при функциональных на1рузках и пальпации участков гипертонусов. Автор указывает, что пальпация мышц при обследовании пациента является важнейшим компонентом диагностического процесса.

- нед. Авторы также оценивали чувствительность мышц к пальпации и наличие болезненности при движении нижней челюсти. При лечении окклюзионными шинами в 88,5 % получены положительные результаты; также уменьшалась средняя температура кожи над жевательной мышцей. Температурный параметр может служить диагностическим признаком изменения функционального состояния жевательных мышц.

В отдельных клинических ситуациях провоцирование болей в околоушно-височной области и звон в ушах возникают при пульпите, возникающем на одном из боковых зубов . Они описывают случай появления болевых ощущений в области ВНЧС, вызванных пульпитом; после соответствующего лечения неприятные симптомы исчезли. В. А. Семкин и соавт. (1997) у 76,35 % пациентов с «мышечным дисбалансом ВНЧС» установили орто- гнатический прикус. По клиническим признакам они были разделены на две группы — с наличием болевого синдрома и без него. У больных 1-й группы отмечался гипертонус или спазм латеральной крыловидной мышцы, что выявлялось при ее пальпации. Чаще болевой синдром наблюдался у лиц с напряженным состоянием нервной системы (58,7 %). Авторы предлагают при наличии боли ставить диагноз «миофасциальный болевой синдром» с указанием причины (затрудненное прорезывание зуба мудрости, перерастяжение связочного аппарата и т. д.). При отсутствии боли дисфункцию ВНЧС с изменением тонуса латеральных крыловидных мышц нужно диагностировать как мышечный дисбаланс сустава.

На наш взгляд, наличие или отсутствие одного симптома в многообразной клинической картине болезни не может являться основанием для изменения формулировки диагноза.

S. Nordahl и соавт. (1997) у 39 больных исследовали связь между рентгенологическими изменениями костных элементов и клиническими проявлениями патологии ВНЧС. Эрозии костной ткани были установлены в 33 % исследованных суставов. При этой патологии у 54 % пациентов имелся открытый прикус. Непосредственной корреляции между болевыми симптомами и эрозивными изменениями в костных суставных элементах определено не было. Bt. Cholitgul и соавт. (1997) при помощи клинических и радиологических методов обследовали 51 больного с внутрисуставными расстройствами. Выявлено, что щелчки в суставе, а не болевые проявления являются наиболее распространенным признаком патологии; они определялось у 47 пациентов, а боль в сочетании со щелчками только у 39. Наибольшие изменения в мягкотканных и костных суставных элементах отмечены у больных с передним не- вправляемым смещением диска. Авторы делают вывод, что болевые ощущения не являются характерным признаком суставных нарушений.

Хроническая головная боль может быть вызвана внутренними расстройствами в ВНЧС, нарушениями в мышцах челюстно-лицевой области и шеи. Для дифференциации причин головной боли необходимо проводить тщательный сбор анамнеза, так как это позволит достоверно установить истинный этиологический фактор и поможет избежать ошибок в диагностике .

С. G. Adame и соавт. (1998) изучали клиническими методами и с помощью магнитно-резонансной томографии взаимосвязь между наличием жидкости в полости ВНЧС и его дисфункцией. Было обследовано 111 больных; 31 пациент с заболеванием сустава, но без жидкости в его полости являлись контрольной группой. Диагностическими клиническими признаками дисфункции были определены: боль непосредственно в суставе, ограничение открывания рта, щелчки. В результате исследования установлено, что наличие жидкости в суставной полости свидетельствует о смещении диска, нарушении его структуры, некрозе сочленованных поверхностей, окостенении суставного хряща. Авторы не выявили связи между присутствием жидкости в полости и щелчками в суставе при открывании и закрывании рта. Полученные результаты дают основание предполагать, что присутствие жидкости в суставе указывает на внутрисуставные расстройства, обусловленные морфологическими изменениями в суставных элементах.

тине патологического процесса. J. W. Nickerson и соавт. (1982) описали случай, когда отмечались щелчки в суставе при открывании рта. Считалось, что они обусловлены перфорацией, расположенной в задней части диска; после оперативного вмешательства было установлено его переднее смещение без вправления.

Звуки в суставе могут быть вызваны наличием остеофитов, расположенных на сочленованной поверхности головки нижней челюсти, и перфорацией суставного диска. В 15—18 % случаев больные с жалобами на звуковые суставные сигналы при открывании, закрывании рта и движениях нижней челюсти в стороны при флюороскопии и артрографии имели переднее невправляемое смещение диска. В результате оперативных вмешательств было установлено, что щелчки обусловлены дегенеративными изменениями сочленованных суставных поверхностей и гипертрофированным смещенным вперед диском .

L. V. Christensen и соавт. (1996) проанализировали связь между боковыми, передними и задними направлениями смещения нижней челюсти из положения центральной окклюзии и односторонними и двусторонними звуковыми явлениями в ВНЧС. В контрольной группе звуки в суставе составили 30 %, в то же время у больных они определялись в 74 % случаев. Отмечается взаимосвязь между окклюзионными смещениями нижней челюсти и звуковыми суставными сигналами при его дисфункции. Одновременно исследовалось влияние клыкового пути окклюзии на возникновение звуков в ВНЧС. В контрольной группе клыковый путь был определен у 30 % и не было установлено зависимости между ним и звуковыми явлениями в суставе. При этом в группе больных клыковый путь отсутствовал в 78 %, а звуковые явления диагностировались в 61 % случаев.

У практически здоровых лиц существует связь между временем звуков в ВНЧС и движением нижней челюсти. М. Мо- toyoshi и соавт. (1996) установили, что звуковые сигналы в суставе происходят во время всего движения головки нижней челюсти при открывании и закрывании рта. Звуки равномерные с отсутствием пиковой высоты.

М. Augthun и соавт. (1998) при обследовании больных с нормальным и передним положением диска с применением клинических методов и магнитно-резонансной томографии не установили взаимосвязи между передним смещением диска, болью в жевательных мышцах и щелчками в суставе. Они наблюдались у 65 % пациентов с нормальным положением диска; у пациентов с передним положением диска они отмечались в 68 % случаев. Авторы не установили взаимосвязи между окклюзионными нарушениями и положением суставного диска.

Боль

Звуковые явления в суставе

Боль и звуковые явления в суставе

Боль и ограничение движений нижней челюсти

Звуковые явления в суставе и ограничение движений нижней челюсти

Боль, звуковые явления в суставе и ограничение движений нижней челюсти

Рис. 10. Основные жалобы, предъявляемые больными при дисфункции ВНЧС.

Существует зависимость суставного шума от возраста и пола. J. М. H.Dibbets и соавт. (1996) выявили, что щелчки в ВНЧС, по субъективным показателям, составляют 51 %, а шумы, определяемые при пальпации, — 33 %. Следует оценивать не распространенность поражения сустава, а увеличение или уменьшение числа симптомов. Широкое распространение суставных шумов, по мнению авторов, среди взрослого населения, очевидно, нельзя объяснить только развитием патологических процессов.

Считают, что женщины обращаются за медицинской помощью значительно чаще, чем мужчины. По нашим наблюдениям, у женщин указанная патология встречается в 83 % случаев. Это связано с неблагоприятным влиянием предменструального синдрома и климактерического периода на психоэмоциональное состояние и течение болезни, а также их большей медицинской активностью. Больные обращаются к врачу в разные сроки от начала заболевания; этот период составляет от 1—2 дней до 5—7 лет. Жалобы больных мы свели в несколько групп (рис. 10).

- Жалобы со стороны лорорганов: звон и шум в ушах; ощущение «наполненности водой»; нарушение слуха; зуд в наружном слуховом проходе; часто возникающие отиты; понижение слуха с одной или двух сторон; «заложенность» ушей. Появление заложенности возможно при изменении положения головы; одновременно отдельные пациенты отмечают неприятные ощущения в глазах. У части больных изменился голос, стал хриплым; они замечают, что отдельные слова и фразы стали произносить иначе, чем до болезни, более жестко и глухо; появилось першение в горле.

- Жалобы на окклюзионные нарушения: стирание эмали, деформации и дефекты зубных рядов, неудовлетворенность результатами ортодонтического и ортопедического лечения, качеством оперативного вмешательства при удалении зубов.

- Жалобы на боли в челюстно-лицевой области, в мышцах жевательных, мимических, шеи и пояса верхних конечностей, дневное и ночное сжатие зубов, жевание без пищи, асимметрия лица, возникающая при переохлаждении, напряженное состояние лицевой мускулатуры, частые головные боли.

- Жалобы на нарушение психоэмоционального состояния: депрессия, раздражительность, головокружение, общая слабость, состояние общего дискомфорта, пониженная работоспособность и как следствие невыполнение своих профессиональных обязанностей (как правило, они связаны со значительными речевыми нагрузками), отрицательный эмоциональный фон, чувство страха, канцерофобия.

- Жалобы на органы зрения: покраснение глазных яблок, мелькание мушек перед глазами.

По локализации боль определяется как точечная непосредственно в ВНЧС, так и разлитая — во всей околоушно-височной области.

На рис. 11 наглядно представлены данные об удельном весе лиц, имеющих болевые ощущения при пальпации ВНЧС и мышц. В структуре всех обследованных пациенты, имеющие болевые ощущения в области лица, шеи и мышц пояса верхней конечности, составляют 96 %.

Больные отмечают иррадиацию боли в другие области челюстно-лицевой системы: в боковые зубы верхней и нижней челюстей, угол нижней челюсти, в височную область и ухо. У некоторых пациентов она иррадиирует в шейную область и мышцы пояса верхней конечности.

В ряде случаев в раннем периоде заболевания отмечается транзиторная форма, во время которой возникают периодическое обострение, а затем спонтанное прекращение болей и явлений дисфункции. Часто периоды обострения появляются во время эмоционального кризиса. Начало болезни зависит, очевидно, от характера и силы раздражителя, действующего на жевательные мышцы, реактивности и особенно от психо-

4%

Пальпация безболезненна

Рис. 11. Болезненность при пальпации ВНЧС и мышц.

эмоционального состояния больного. В состоянии эмоционального напряжения у многих людей отмечается самопроизвольное (иногда длительное) сокращение жевательных мышц, вызывающее боль. Часто боль возникает внезапно после сна, при резкой перегрузке жевательных мышц, во время пережевывания твердой пищи, широкого открывания рта, при физическом переутомлении, приеме у врача-стоматолога или во время зевания. Она может возникать только при движениях нижней челюсти или в покое, ощущается в глубине тканей, бывает тупой, иногда продолжительной. Интенсивность боли колеблется от ощущения простого дискомфорта до мучительных пароксизмов. Пальпаторно часто ощущается очень болезненный, четко ограниченный плотный участок мышцы, который называют триггерной точкой (ТТ). При давлении пальцем на ТТ боль возрастает и иррадиирует в отдаленные отделы пораженной стороны лица, в редких случаях — в симметричные отделы противоположной стороны головы. Боль в жевательных мышцах может усиливаться в результате иррадиации болей из миофасциальных ТТ, расположенных в других мышцах (лица, шеи, туловища), внутренних органов или суставов. В жевательных мышцах, подвергающихся перегрузке, формируются вторичные ТТ. Порог болевой чувствительности ТТ чрезвычайно вариабелен и под действием различных провоцирующих факторов может быстро (ежедневно, ежечасно) меняться.

При усилении активности ТТ расширяется паттерн боли (зона отраженной боли). Сложный болевой паттерн может состоять из перекрещивающихся болевых паттернов от различных мышц. В этих случаях он бывает более обширным. Кроме того, несколько мышц могут отражать боль в одну и ту же зону, которая сохраняет почти такие же размеры, как и паттерн

боли от одной мышцы, но болевая зона в первом случае более болезненна и чувствительна. Инактивация только одной ТТ несколько уменьшает боль, а полное прекращение боли наступает после инактивации всех ТТ. [1]

Нередко боль возникает после быстрых, обширных, а иногда незначительных изменений в соотношении зубов. Если боль возникает после пробуждения, то обычно она бывает обусловлена бруксизмом — непроизвольным сокращением жевательных мышц во сне. Появление боли в течение дня связано с конституцией и темпераментом человека, с предрасположением его к рефлекторному спазму жевательных мышц при их перегрузке или от различных внешних факторов, например переохлаждения мышц. Спазм вызывает боль в мышце и изменение характера движений в суставе.

При внутрисуставных расстройствах сместившийся диск или головка нижней челюсти оказывают давление на нервные окончания двухслойной задисковой зоны, вызывая тем самым боль непосредственно в заднем отделе сустава. В других отделах сустава боль не возникает, так как испытывающие нагрузку хрящевые части суставной поверхности и диска лишены нервных окончаний.

У некоторых пациентов с жалобами на боль в области жевательных мышц и ВНЧС устанавливается четкая связь между причиной и следствием. Например, широкое открывание рта при зевании или откусывании большого куска пищи, а также во время приема у врача-стоматолога вызывает боль в жевательных мышцах.

Другим менее очевидным фактором является подсознательная активность жевательных мышц — ночное или дневное стискивание зубов. Постоянная ноющая боль может локализоваться впереди наружного слухового прохода за бугром верхней челюсти в височной или жевательной мышцах. Рефлекторная отраженная боль нередко возникает в области шеи. Часто боль появляется с одной стороны в области двух, трех или всех мышц, поднимающих нижнюю челюсть. Одновременно возникает иррадиация боли в область лба, глазницы, шеи, плеча, предплечья и даже кисти на пораженной стороне. Иррадиация болей на другую половину головы и шеи обычно встречается редко. Наблюдаемая у ряда больных постоянная мучительная, тупая боль усиливается при движениях нижней челюсти, во время приема твердой пищи, попытках широко открыть рот или сместить нижнюю челюсть в сторону. Боль лишает человека возможности принимать обычную пищу, иногда приводит к нарушению сна и ухудшению общего состояния.

[3]Катализатором боли во многих случаях является стресс. Он может вызывать нарушение функции любого органа, однако чаще всего при стрессе страдают жевательные мышцы. Неред

ко мышцы реагируют на стресс спазмом или потерей тонуса, появлением напряжения и формированием ТТ. Любое из этих состояний, а иногда и различные их сочетания приводят к нарушению функции и появлению боли в мышцах. Следует отметить, что каждая мышца имеет специфическую, характерную для нее зону иррадиации боли в определенные области головы, шеи и туловища.

Жевательная мышца одной из первых реагирует на психоэмоциональное напряжение, поэтому, вероятно, в ней часто формируются ТТ, располагающиеся обычно в ее поверхностной, значительно реже — в глубокой части. При локализации ТТ в верхнем отделе переднего края жевательной мышцы наблюдается иррадиация боли в верхние боковые зубы, соответствующие участки десен и подглазничную область. Если ТТ находятся в нижней трети переднего края, то боль от них отражается в задний отдел тела нижней челюсти и нижние моляры. Триггерные точки, расположенные у нижнего края жевательной мышцы, распространяются в нижнюю челюсть и через височную мышцу в нижний отдел лобной области. Триггерные точки, локализованные в мышце на уровне угла нижней челюсти, иногда распространяются в височно-нижнечелюстной сустав. От ТТ, расположенных в глубокой части жевательной мышцы, боль может иррадиировать в ВНЧС, кроме того, иногда возникает звон в одном ухе. Триггерные точки, локализованные в жевательных мышцах, иногда имитируют повышенную чувствительность зубов на высокую и низкую температуру, перкуссию. Расположение ТТ в поверхностной части жевательной мышцы сопровождается более выраженным сведением челюстей, чем при их расположении в глубокой части мышцы. Боль, возникающая при пальпации жевательной мышцы в области угла нижней челюсти, как правило, бывает связана с непроизвольным стискиванием зубов.

Активные ТТ, расположенные в медиальной головке грудиноключично-сосцевидной мышцы, иногда могут вызвать формирование сателлитных ТТ в жевательных мышцах. Расположенные в жевательной мышце ТТ и зоны способствуют развитию вторичных ТТ в мышцах-синергистах (височная, медиальная крыловидная и другие мышцы) или антагонистах (двубрюшная, нижняя головка наружной крыловидной мышцы) при их перегрузках, возникающих в результате компенсаторного выполнения функции мышц, имеющих ТТ, или в результате противодействия образованию в мышце ТТ.

При возникновении ТТ в височной мышце может отмечаться головная боль. Иногда боль появляется только в верхних зубах вследствие повышенной чувствительности их к горячей и холодной температуре, отмечаются болезненная перкуссия, ограниченное открывание рта. Если триггерные зоны или точки располагаются только в переднем отделе височной

мышцы, то отраженная боль возникает в верхних резцах и вдоль надглазничного края. Появление ТТ в среднем отделе сопровождается болью в соответствующем секторе височной области и верхних боковых зубах, а иногда и в височно-ниж- нечелюстном суставе. При локализации ТТ в заднем отделе височной мышцы боль распространяется только в задневерхнем сегменте височной области. Триггерные точки в височной мышце могут активизировать прямая травма этой мышцы (спортивная, бытовая, автомобильная и др.), длительная иммобилизация нижней челюсти (при переломах и др.), брук- сизм, жевание резинки, воздействие охлаждения (сквозняки в комнате, автомобиле и др.). Иногда триггерные точки в височной мышце активируются как сателлитные точки при распространении болей в эту мышцу из ТТ, расположенных в груди- ноключично-сосцевидной и трапециевидной мышцах.

Триггерные точки, расположенные в медиальной крыловидной мышце, формируют боли, которые распространяются в глотку, язык, твердое небо, ухо, назад и вниз от ВНЧС, в основание носа, гортань, ретромандибулярную область, вызывают ощущение заложенности уха. Боль при этом носит диффузный характер. Как правило, она усиливается при открывании рта и приеме пищи. Активные ТТ в медиальной крыловидной мышце развиваются как ассоциативные по отношению к ТТ, локализованным в жевательной и латеральной крыловидной мышцах.

[4]Непроизвольное стискивание зубов, постоянное употребление жевательной резинки, окклюзионные нарушения, психоэмоциональные перегрузки, вредные привычки и другие факторы часто являются основными, активирующими ТТ.

Из ТТ, локализованных в заднем брюшке двубрюшной мышцы, боль распространяется в подчелюстную, иногда затылочную области и в верхнюю часть грудиноключично-сосцевидной мышцы. От ТТ, расположенных в переднем брюшке двубрюшной мышцы, боль распространяется в область нижних резцов и соответствующие участки десен. Как показывает практика, активация ТТ в заднем брюшке двубрюшной мышцы нередко возникает вторично под действием активных ТТ, расположенных в мышцах, поднимающих нижнюю челюсть. В двубрюшной мышце ТТ активизируются при ротовом дыхании.

Таблица 2. Распределение больных в зависимости от соотношения зубных рядов (на 100 больных соответствующего пола)

| Тип прикуса | Пол | Достоверность различий (р) | Оба пола | |

| м. | ж. | |||

| Ортогнатичсский | 47,8 ± 3,3 | 59,3 ± 2,42 | gt;0,05 | 57,3 ± 1,33 |

| Прямой | 6,5 ± 0,61 | 6,5 ± 0,23 | gt;0,05 | 6,5 ± 0,17 |

| Прогнатический | 6,5 ± 1,61 | 3,8 ± 0,97 | gt;0,05 | 3,5 ± 0,11 |

| Прогенический | 10,9 ± 2,73 | 3,7 ± 1,21 | gt;0,05 | 5,0 ± 0,16 |

| Глубокий | 17,4 ± 1,58 | 19,2 ± 2,59 | gt;0,05 | 18,8 ± 0,92 |

Устранение боли, существующей длительное время, является, пожалуй, самой важной, а иногда и очень сложной проблемой, возникающей перед больным и врачом. Длительное существование болезненных ТТ обусловлено «порочным кругом», при котором сокращение жевательных мышц усиливает боль, а последняя в свою очередь увеличивает сокращение жевательных мышц.

В этих случаях необходимо как можно раньше разорвать возникший «порочный круг». Быстрее всего удается снять боль и напряжение мышц, поднимающих нижнюю челюсть, при помощи блокады ТТ или двигательных ветвей тройничного нерва слабым раствором новокаина без сосудосуживающих средств (по способу, предложенному П. М. Егоровым). При рекомендуемом способе блокады не выключается чувствительная иннервация височно-нижнечелюстного сустава, осуществляемая в основном ушно-височным нервом. Это указывает на тот факт, что боль в области височно-нижнечелюстного комплекса возникает в результате появления ТТ только в мышцах или в результате нарушения функции нейромышечного механизма, контролирующего и осуществляющего движения нижней челюсти.

Постоянная боль, не прекращающаяся под действием проводимого лечения, нередко бывает связана с органическими изменениями в суставе или мышцах. У многих пациентов боль в мышцах развивалась при нормальном прикусе (табл. 2) и прекращалась под действием проводимого лечения без ортопедических вмешательств, а иногда и спонтанно.

Следовательно, для объяснения механизма появления боли нет необходимости во всех случаях ссылаться на изменения соотношения зубных рядов, хотя у некоторых больных быстрые изменения высоты прикуса или смещение челюстей в горизонтальной плоскости иногда приводят к появлению болей в жевательных мышцах. Однако часто боль отсутствует даже при резком понижении прикуса, например при полной потере зубов или выраженных деформациях челюстей, зубных рядов

или при дефектах значительных участков челюстей и мышц, возникающих после различных патологических процессов, травмы или хирургических вмешательств. Таким образом, для появления болей необходим не один симптом, а комплекс неблагоприятных факторов и предрасположенность человека к развитию болезненного спазма жевательных мышц. Чаще всего, как уже отмечалось, это наблюдается у лиц, психически не уравновешенных.

Боль может быть усилена различными провоцирующими факторами, особенно при повторном их действии.

Существование мышечной боли длительный период свидетельствует обычно о развитии в мышце дистрофических процессов. Следует отметить, что интенсивность боли не зависит от количества пораженных мышц. Иногда ТТ, расположенная, например, в одной жевательной мышце, вызывает резкую боль, иррадиирующую в висок, ухо, шею. В то же время возможно появление ТТ в 3—4 жевательных мышцах без резких самопроизвольных болей.

В ряде случаев боль отсутствует при приеме пищи и умеренном открывании рта до 2—3 см между резцами. У таких пациентов удается определить болезненную ТТ только при помощи пальпации мышц. Кроме мышц, поднимающих нижнюю челюсть, часто рефлекторно появляются болезненные участки в области шеи. Иногда отмечается временная (5—8 дней) резкая гиперестезия кожи над жевательной и височной мышцами. Даже легкое прикосновение к этим участкам кожи вызывает приступообразную боль в мышцах.

Постоянная боль, не прекращающаяся под действием блокады и других способов лечения, нередко бывает связана с органическими изменениями в мышцах, которые, вероятно, наступают при длительном существовании спазма. Все это говорит о том, что пациентов с выраженными болевыми явлениями при синдроме дисфункции височно-нижнечелюстного сустава нельзя рассматривать как одну гомогенную группу даже в том случае, если у них имеются одинаковые клинические проявления.

У многих больных одновременно с появлением боли уменьшается подвижность нижней челюсти. Часто вместо нормального открывания рта от 46 до 56 мм он открывается от 5 до 15—25 мм между резцами. Дальнейшее опускание нижней челюсти из-за появления резких болей становится практически невозможным. Наступает также ограничение движений нижней челюсти вперед и в стороны. В редких случаях незначительное сведение челюстей может сочетаться с интенсивной или небольшой болью. Иногда, наоборот, наблюдается резкое сведение челюстей при полном отсутствии болей или на фоне слабой боли в области одной или нескольких жевательных мышц. Одним из характерных объективных при

Иногда период дисфункции височно-нижнечелюстного сустава сменяется периодом болезненного сокращения жевательных мышц. Затем боль прекращается, а признаки дисфункции височно-нижнечелюстного сустава остаются и могут сохраняться длительное время. В этих случаях больные часто обращаются к врачу с жалобами только на щелканье в суставе. Часто шум в суставе предшествует появлению мышечной боли. Может отмечаться периодическая смена звуковых явлений в суставе болью, а последняя вновь звуковыми явлениями.

Обнаружение одного или нескольких комбинаций этих нарушений должно насторожить пациента и врача в отношении синдрома дисфункции ВНЧС, который иногда сопровождается различными вегетативным реакциями: потливостью, спазмом сосудов, насморком, слезо- и слюнотечением, проприо- цептивными расстройствами.

Проводимые обычные лабораторные исследования (анализы крови, мочи и др.) не выявляют каких-либо особенностей. На рентгенограммах ВНЧС и специальных снимках пораженных мягких тканей патологический процесс проявляется не всегда. Термометрические исследования кожи могут показывать повышение температуры над болезненными зонами мышцы. На электромиограммах пораженной мышцы в состоянии покоя патология не выявляется, отмечаются нормальные потенциалы.

| Видео (кликните для воспроизведения). |

Синдром дисфункции ВНЧС может протекать легко и быть не замеченным пациентом или, наоборот, вызывать непереносимую боль. Длительность течения, интенсивность болей, широкая распространенность, а иногда и устойчивость к различным методам лечения нередко вызывают у пациента чувство тревоги, подозрение на новообразование в головном мозге и другие заболевания.

Источники:

- Блаженов, В. В. Маски остеохондроза / В. В. Блаженов. — М. : Триада-X, 2012. — 208 c.

- Зудбинов, Ю. И. Боли в суставах / Ю. И. Зудбинов, В. Ю. Зубдинова. — М. : Феникс, 2009. — 647 c.

- Стрюк, Р. И. Ревматические болезни. Болезни суставов и диффузные заболевания соединительной ткани. Руководство для врачей. Книга 2 / Р. И. Стрюк, Л. М. Ермолина. — М. : Бином, 2012. — 480 c.

- Б. Стерджон Артриты у лошадей / Б. Стерджон. — М. : Аквариум-Принт, 2007. — 126 c.

- Коршунова, М. Е. Отложение солей. Радикулит, остеохондроз, подагра, мочекаменная болезнь / М. Е. Коршунова. — М. : Невский проспект, 2015. — 128 c.

- Гитт, В. Д. Здоровый позвоночник. Лечение нарушений осанки и телосложения, сколиозов, остеохондрозов / В. Д. Гитт. — М. : Единение, 2010. — 128 c.

- Рудницкая, Людмила Артрит и артроз. Профилактика и лечение / Людмила Рудницкая. — М. : Питер, 2012. — 224 c.

- Урогенитальный реактивный артрит. — М. : Бином, 2014. — 128 c.

Приветствую вас! на нашем ресурсе. Я Сергей Кондратов. Я уже более 8 лет работаю травматологом. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.

Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в удобном виде всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима обязательная консультация у специалистов.